Nuotare in un oceano congelato

“Come scavare a mani nude nella terra, per sentire il sangue mescolarsi con la pioggia, come nuotare in un oceano congelato per sentire il cuore che ti esplode dentro il petto“. Chissà se mi perdonerà chi ha scritto queste versi meravigliosi. Sta di fatto che, in un impeto etimologico di nostalgia, questi versi rievocano immagini. Come scendere per i sentieri che circondano il golfo della Spezia, ponendo attenzione a dove si mettono i piedi. Tuttavia lo sguardo è rapito dal fascino che ci si para davanti. Oppure come entrare lentamente nel golfo. Su una barca. Salutando sua maestà la Palmaria ed infilandosi nel seno che non lasciò indifferenti nemmeno degli imperatori. E forse qui sta la questione.

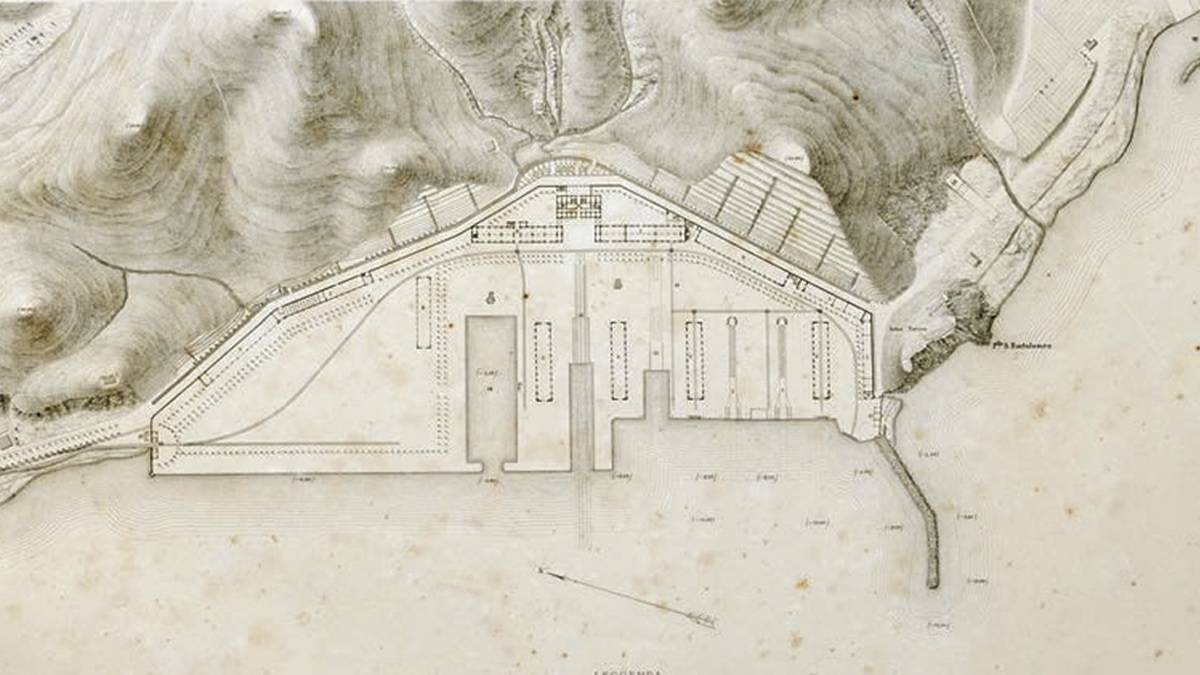

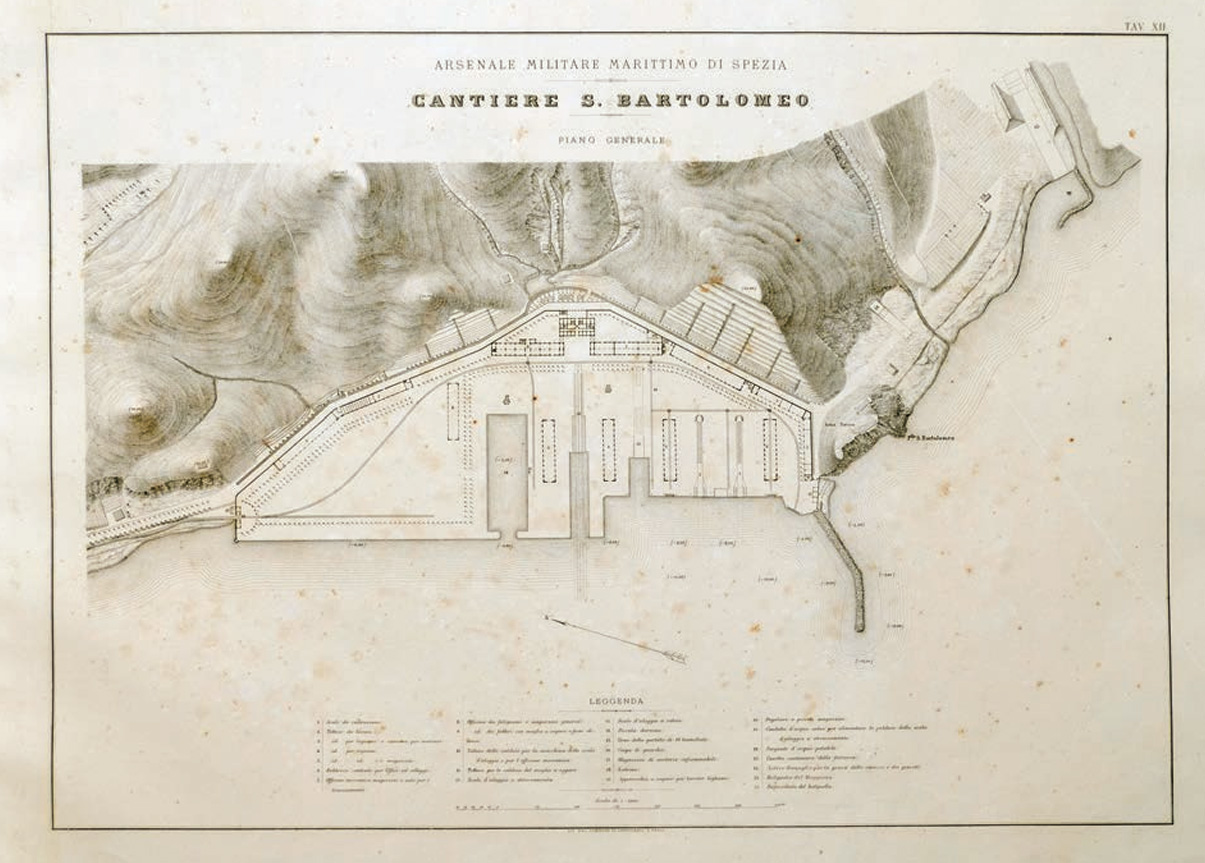

Invece di poesia, di suggestione o di nostalgia, il golfo della Spezia si dimena tra nebbie, veleni, impianti pericolosi ed aree militari. Triste destino per un luogo in cui divinità pagane sgorgavano dalle viscere della terra. D’altronde l’imperatore fu profeta. Terra in cui si scherza con i fanti (o con i marinai sarebbe meglio dire), ma anche con i santi. Nella costa del ponente spezzino il santo sacrificato sull’altare fu San Vito e in quella di ponente toccò a San Bartolomeo. Questa fu una sorta di dependance dell’Arsenale della marina militare. O, se volete, un’ammiccamento ante litteram della partecipazione privata alle funzioni statali. L’origine del cantiere di San Bartolomeo è una storia che rappresenta uno dei tasselli della militarizzazione di quello che fu il golfo dei poeti.

Così io ricordo quelle tavole di Porta Sprugola dove si è consumato lo sposalizio della Spezia (una giovinetta acqua e sapone e panni al lavatoio) con un certo Arsenale, un tipo piuttosto grigio e un poco triste. Se anche l’ha empita di bacini, specialmente sul seno, ebbene, ancora oggi non saprei dirvi se fu un incontro felice. Certo, quel matrimonio l’ha molto cambiata.

Renzo Fregoso

Scopo della nascita del sito, nella mente del conte di Cavour, fu quella di promuovere l’industria delle costruzioni navali nel regno sardo. Badate che Camillo Benso era un campione di liberismo. Così suggerì ed appoggiò la costituzione di una società che avrebbe dovuto impiantarsi a tale scopo, nel golfo che fu dei poeti. Il motivo è semplice. Non esisteva un sito per le costruzioni di navi in ferro, in particolare le grandi navi da guerra, e quindi i Savoia erano costretti ad acquistarle all’estero. Una prassi che ancora oggi è sostanziale. Privatizzare i profitti, socializzare i costi. L’incarico fu dato allo stesso Domenico Chiodo che progetto l’Arsenale, ma alla morte di Cavour il progetto si eclissò.

L’idea non tardò a riprendere forma. Il suo rilancio fu per volontà del ministro della Marina del governo Ricasoli, Luigi Federico conte Menabrea. Figura nota agli storici, per la tassa sul macinato e via discorrendo, ma anche a chi ha sostenuto l’esame di scienze delle costruzioni, visto che diede paternità ad uno dei più noti teoremi della elastostatica classica lineare. Il ministro, all’epoca Luogotenente generale, reduce dall’assedio di Gaeta e in una carriera in costante ascesa, rilanciò la realizzazione di un cantiere per la costruzione di nuove unità, poiché le dimensioni richieste non erano compatibili con i cantieri di Genova e di Castellamare di Stabia.

Così Chiodo prese la palla al balzo e ripropose l’area levante del golfo spezzino. I terreni furono espropriati tra il 27 maggio ed il 2 agosto 1862. I lavori iniziarono il 14 aprile dello stesso anno, dall’impresa Bolla. A fine 1862 il cantiere era già costato 357.035,91 lire.

Il cantiere San Bartolomeo terminò con la costruzione degli ultimi due scali di costruzione, nell’agosto 1865. Così la Regia Marina prendeva possesso dello stabilimento, iniziando la costruzione della pirofregata corazzata Palestra (poi varata nell’ottobre 1871). Complessivamente il cantiere era costituito da 2 scali di costruzione (100 x 6 metri), 1 scalo di alaggio a strisciamento per navi fino a 90 metri e fino a 3000 tonnellate, 4 tettoie da lavoro, 3 tettoie da magazzino legnami, un’officina fabbri, un fabbricato adibito ad officina macchine, un fabbricato per uffici ed alloggi, una darsena da 7.500 mq, il muro di cinta e la scogliera. Il 1° luglio 1868 è inaugurata la linea ferroviaria collegava il cantiere con l’Arsenale.

Il costo a consuntivo del cantiere San Bartolomeo fu di 4.920.744,8 lire. Secondo eminenti analisti, al netto inflattivo, sarebbero 27.969.794,34 € di oggi. Il complesso militare (Arsenale, Panigaglia e San Bartolomeo) a consuntivo segnavo una cifra di circa 56.832.000 di lire. Mutatis mutandi, all’incirca 330 milioni dell’attuale conio. Alla faccia di basi blu, volente o nolente, stiamo parlando di cantieri in cui lavorarono generazioni e generazioni di lavoratori e lavoratrici. Oggi notevolmente meno.

Prima della seconda guerra mondiale, al San Bartolomeo, erano ubicate varie strutture della Marina. Alcune officine dell’Arsenale (per esempio quella dei siluri), poi le scuole Corpo Reali Equipaggi Marittimi (CREM) e la scuola specialisti della Regia Marina. A guerra terminata, raccolti i cocci di una delle città più bombardate dagli alleati in Europa, negli anni ’60 cessa di funzionare il collegamento ferroviario. San Bartolomeo diviene sede di MARIPERMAN, la commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra ed inizia una lenta chiusura delle officine, verso un orizzonte sperimentale.

Dal 2 maggio 1959 la struttura fa spazio al SACLANT Anti-Submarine Warfare Research Centre (SACLANTCEN) che nel 2003 diviene NATO Undersea Research Center (NURC) poi rinominato Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE). Al di là della danza degli acronimi la sostanza non cambia. Si tratta di un organo esecutivo del NATO’s Science and Technology Organization (STO), l’agenzia atlantica che si occupa della ricerca nel campo scientifico e tecnologico, il cui scopo è quello di mantenere il vantaggio scientifico e tecnologico della NATO generando, condividendo e utilizzando idee e intuizioni scientifiche avanzate, sviluppi tecnologici e innovazione per sostenere le esigenze fondamentali dell’Alleanza. Intelligence, sorveglianza e ricognizione del litorale, sorveglianza autonoma, protezione dei porti e delle navi, consapevolezza situazionale marittima, preparazione robotica/intelligente del campo di battaglia, mitigazione attiva del rischio del sonar.

A fine 2023 si insedia anche l’agognato Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS), alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Per far cosa? Promuovere, facilitare e coordinare la cooperazione delle molteplici articolazioni operanti nel settore della subacquea, al fine di conseguire il potenziamento della ricerca tecnico scientifica e dell’innovazione tecnologica, l’incremento della competitività dell’industria nazionale e la tutela della relativa proprietà intellettuale. Direttore della Struttura Operativa del PNS, viene posto l’Ammiraglio Ispettore Cristiano Nervi, con il compito di creare un inedito e virtuoso modello di “Sistema Paese”, finalizzato ad aggregare le eccellenze nazionali, pubbliche e private, ça va sans dire, operanti a qualsivoglia titolo nel segmento dell’innovazione tecnologica subacquea, siano esse istituzioni, grande impresa, PMI, start-up, mondo accademico e centri di ricerca. Il disegno cavouriano trova il suo completamento. Un sogno. Il miglio NATO.

Il litorale del Golfo, meno in fondo ai seni, è tutto scoglioso, eccettuatone il tratto centrale compreso tra la batteria di S. Bartolomeo ed il capo di Marola, nel quale spazio la spiaggia non è interrotta che dal promontorio de’ Cappuccini di Spezia.

A una certa distanza dal promontorio di Santa Teresa, distinto da pini radi, si trova il capo di San Bartolomeo, sulle cui rocce è formata una batteria. In questo spazio si vedono i canali di Pertusola, Moggiano e Cerasola o San Bartolomeo. Dalla punta di San Bartolomeo al promontorio di Deferrari, su cui è costruito il convento dei Cappuccini di Spezia, c’è una stretta riva di vigneti sostenuta da colline incolte che portano soprattutto pini; e lì, vicino a una casa gialla, a Mulinello, ci sono sorgenti di acque, ritenute medicinali, raccolte in due serbatoi per il servizio di mulini e di un gabinetto di noccioli di oliva rotti, da cui si estrae con industriosità olio comune.

Agostino Falconi da Marola

(Sea-turn about the Gulf of Spezia, 1846)

“… come nuotare in un oceano congelato per sentire il cuore che ti esplode dentro il petto“, diventa un immagine che rappresenta un luogo che fu meraviglioso, la cui ragion di stato (o se preferite le prospettive di guadagno di privati), trasformò. Senza eccedere in massimalistiche rivendicazioni, avrebbe senso iniziare a non perdere memoria. Custodire le trasformazioni. Provare ad analizzarle e sviscerarle, per cercare di traguardare nuovi orizzonti. Almeno c’è chi fino ad ora non è stato a guardare. “Numen adsum indigete hic Sprugola. Civis esto, perpetue mane, valeque qui bibis“.